Die Landschaft Sardiniens ist ein Mosaik aus Lebensräumen: Küsten, Dünen, Salzwiesen und immergrüne Wälder liegen dicht beieinander. Jeder dieser Standorte stellt eigene Herausforderungen – Trockenheit, Salz, Wind oder Nährstoffarmut – und die Pflanzen reagieren mit erstaunlichen Anpassungen. Auf unseren Wanderungen haben wir angeschaut, wie vielfältig diese Überlebensstrategien sind.

Küsten und Salzwiesen – Leben im Salz

In den flachen Salzwiesen wächst eine Vegetation, die sich an hohe Salzkonzentrationen angepasst hat. Arten wie Strandflieder und Queller scheiden das Salz über spezielle Drüsen wieder aus. Die sukkulenten Blätter von Portulak, Salz-Alant und Kali-Salzkraut schützen die Pflanzen vor Austrocknung und Salzstress. Bis auf letztere Art können die Blätter dieser Sukkulenten roh oder gegart genossen werden, ebenso wie der an der Küste häufige Meerfenchel. Nur Pflanzen mit großer ökologischer Toleranz können hier dauerhaft bestehen. Ihre Wurzeln festigen zugleich den Boden und schaffen die Grundlage für andere Arten.

Dünen und trockene Standorte – im Reich des Windes

Im Bereich der Sanddünen wachsen Spezialisten, die extreme Trockenheit und ständige Bewegung des Substrats ertragen wie die Dünen-Wolfsmilch, Stechende Grasnelke oder Strandhafer. Mit ihrem tiefen Wurzelwerk tragen sie zur Festigung der Dünen bei. Hier haben wir auch Gelben Hornmohn und Trichternarzissen gefunden. Diese Pflanzen zeigen eine erstaunliche Vielfalt an Überlebensstrategien – von dicken, behaarten Blättern über lange Pfahlwurzeln bis hin zu Samen, die erst nach Störungen keimen. Die Spatzenzunge ist eine der salz- und trockenheitsresistentesten Sträucher unter ihnen. Ihre tiefen Wurzeln gelangen selbst im Sommer an Grundwasser, die ledrigen Blätter sind mit einer wachsartigen Schicht überzogen und die biegsamen Zweige überstehen selbst Stürme und Sandüberwehungen. Ihre winzigen Blüten bieten Insekten Nahrung.

Vom Wald zur Macchia – die Geschichte dieser Landschaft

In der Antike war Sardinien fast vollständig von immergrünen Wäldern bedeckt, die den frühen Kulturen Holz als Brennstoff und Baumaterial lieferten. Schon die Phönizier und Römer nutzten es intensiv für Schiffbau, Bergbau und Metallverhüttung. Im Mittelalter setzte sich die Abholzung fort und im 19. Jahrhundert nahm der Holzeinschlag für Holzkohle und Eisenverarbeitung stark zu. Ganze Gebirgshänge wurden gerodet, die Böden erodierten und verwandelten sich in steinige Flächen, auf denen kein dichter Wald mehr Fuß fassen konnte. So entstand die Macchia, die heute das Bild der Insel prägt. Nur in entlegenen Regionen finden sich noch Reste der alten Eichen- und Korkeichenwälder – stille Erinnerungen an das Sardinien vor der Entwaldung.

Macchia – Duft, Dornen und Überdauerung

Die mediterrane Macchia ist das Herz der Inselvegetation. Sie ist keine ursprüngliche Wildnis, sondern das Ergebnis jahrhundertelanger Nutzung – ein Zeugnis der Anpassung und zugleich eine ökologische Erfolgsgeschichte. Trotz Feuer, Trockenheit und menschlicher Eingriffe bildet sie heute ein stabiles, eigenständiges Ökosystem, das Böden schützt und unzähligen Tieren Lebensraum bietet. Hier stehen immergrüne Sträucher dicht beieinander – eine Welt aus Duft und Widerstandskraft. Mastixstrauch, Myrte, Baumheide, Zistrosen, Dornginster, Steinlinden, Erdbeerbaum und Wilder Ölbaum prägen das Bild. Dornen und Stacheln sind hier allgegenwärtig – ein doppelter Schutz: gegen Pflanzenfresser und gegen den Wasserverlust, denn jede Reduktion der Blattfläche zählt. Besonders eindrucksvoll ist die Mandel-Birne, von der wir neben vielen fruchtenden Bäumen sogar einen blühenden gefunden haben – und selbst der hier wachsende Spargel ist dornig! Zusammen mit Kork- und Stein-Eiche entsteht ein widerstandsfähiges, feuer- und trockenheitsangepasstes Ökosystem. Viele Arten der Macchia besitzen dicke, ledrige Blätter (Sklerophyllie), ätherische Öle und tiefe Wurzeln – ein klassisches Trio mediterraner Anpassungen. Nach sommerlichen Bränden treiben sie rasch wieder aus, sodass Zerstörung hier Teil eines natürlichen Kreislaufs ist. Was für ein Glück, dass dann auch noch eine der hier wild lebenden Schildkröten unseren Weg kreuzt.

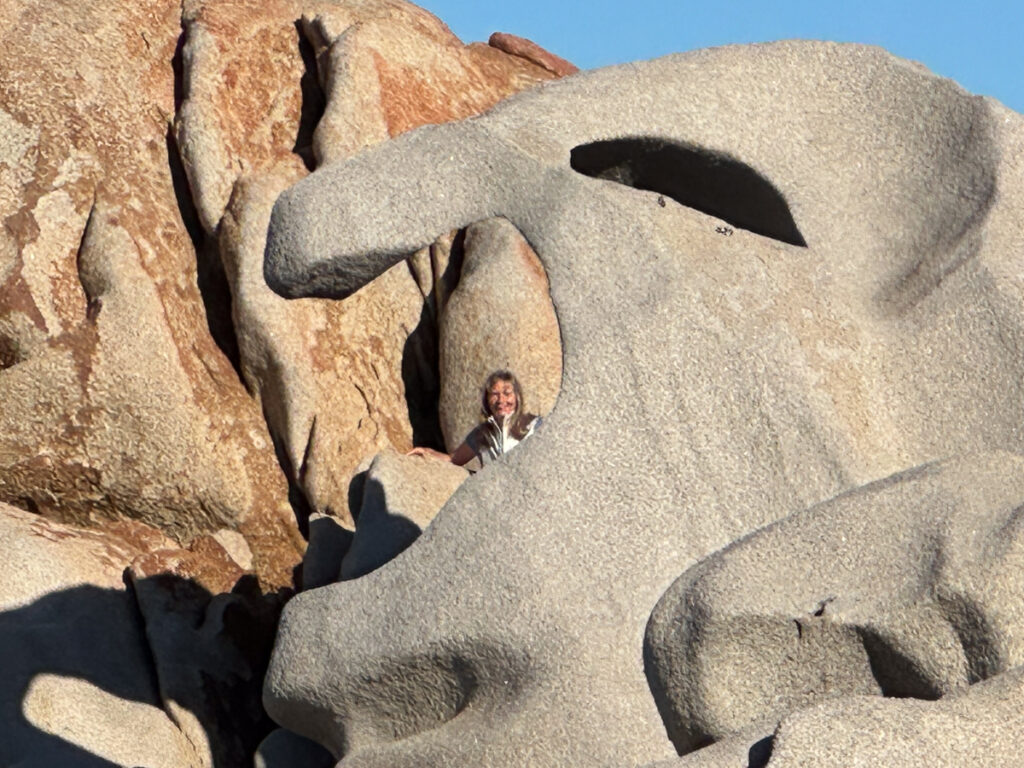

Fazit: Die mediterrane Flora Sardiniens zeigt eine beeindruckende Vielfalt und Schönheit, die uns begeistert. Jede Pflanze und jeder Standort erzählt eine Geschichte von Anpassung, Überlebenswillen und Evolution. Wer sich Zeit nimmt, die Macchia zu durchstreifen oder in den Dünen stehenzubleiben, erkennt: Hier wird das Überleben zur Kunstform. Auch die Figuren in den Felsen inspirieren den Blick und zeigen, was die Natur im Laufe der Jahrhunderte für bizarre Formen erschaffen hat.